聆听那甜美的竖笛(Recorder)之声;

这只鸟儿(BYRD)如何巧妙地变换音调。

它犹如夜莺(Nightingalls)的亲兄弟!

瞧呀,它如何有序地行进,

比欧罗巴(Europa)所乘之牛更勇敢的牛:

否则,就让整个欧洲都向我展示另一个这样的。

这是一个普遍存在于世界各地创世神话中的隐喻:两个截然相反的事物结合在一起,进而创造出我们所知的宇宙。我们对生存体验的复杂感受,本能地希望将其归因于原始力量或生物间的较量。在这些录音作品中,我想要讲述一个音乐宇宙的诞生故事,它的起源可以追溯到英格兰黄金时代的两位风格迥异的音乐家:威廉·伯德(William Byrd)和约翰·布尔(John Bull)。正是他们的个性渗透到键盘音乐中,孕育了这个宇宙,他们成为了音乐艺术永恒的基石。

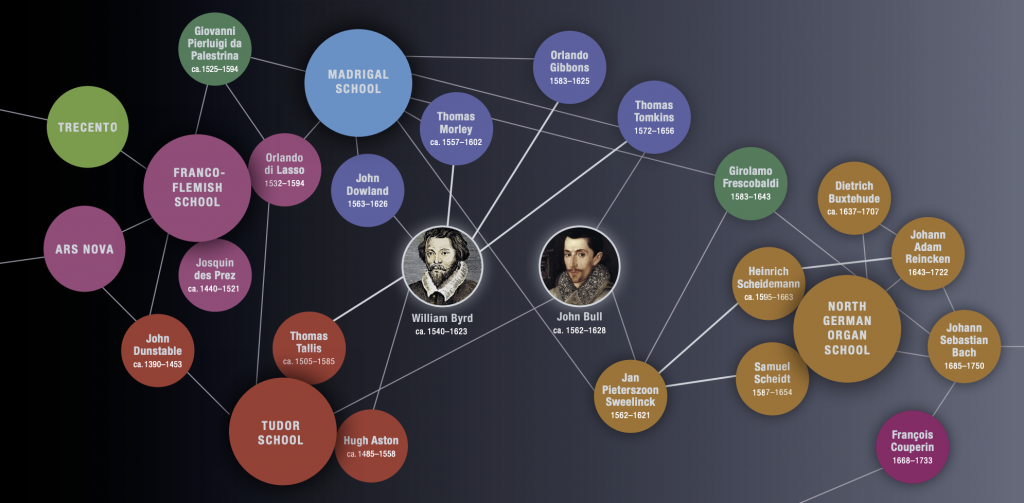

威廉·伯德(William Byrd)的音乐创作涉猎广泛,包括声乐、器乐、宗教音乐和世俗音乐。他继承了丰富的英国传统,与导师托马斯·塔利斯(Thomas Tallis)关系密切,被尊称为“音乐之父”。伯德虽然坚定信仰天主教,屡遭惩罚,但在社会和职业上却颇具声望(伊丽莎白一世女王曾评价他为“坚定的教皇主义者和好公民”)。这可能促使他从1590年左右开始隐居,期间创作了拉丁弥撒和全面的《渐进曲》(Gradualia)。学者们在他的作品中发现了许多支持拒绝皇室礼拜的暗示,通常体现在文本和音乐形象的选择上。他的音乐追求崇高;亨利·皮查姆(Henry Peacham)在1622年描述他“天生具有庄重和虔诚”。相较之下,约翰·布尔(John Bull)的生平充满了赞美与坎坷。“这个人的音乐比诚实更多,”坎特伯雷大主教写道。1613年,布尔因声誉无法挽回或宗教不宽容(他也是天主教徒)而逃离英格兰,最终成为安特卫普大教堂的风琴师。在布尔丰富多彩的一生中,有很多证据证明他的盛名和作为音乐家的非凡才能。他的作品中,智力和本能都非常突出。最值得注意的是,他主要创作键盘音乐,可能是有史以来第一个这样做的作曲家。

从现代视角看,键盘乐器无疑是独树一帜的。它是独奏音乐会的首选,因为它让单个表演者能够完全展现出精致的音乐表达。键盘乐器的特性使其能同时发出多种声音,为和声和复调提供了可能,这是西方音乐的核心。同时,它的独奏特性让听众能够将音乐的信息与表演者的个性联系起来。对听众来说,知道所有的声音都源自一个人的思维,使他们将其视为一种一对一的情感交流。这种音乐独白的形式在我们的音乐传统中实际上是独一无二的,现在主要在管风琴、钢琴和大键琴中共享。当我接触到拜尔德和布尔的键盘音乐时,我意识到我刚刚描述的就是他们的创新视角。

从当今的视角来看,键盘显然是一种独具特色的乐器。独奏音乐会之所以聚焦于键盘,是因为它让单人演奏者能完全展示出丰满的音乐表达。键盘能自然地同时发出多种声音,为西方音乐的基石——和声与复调提供了基础,同时它的独奏特性让听众将音乐的信息与表演者的个人特质联系起来。听众会因意识到所有声音均源于单一思想而将其视为情感沟通。这种独特的音乐独白是我们音乐传统中独一无二的,而今主要钢琴、管风琴和大键琴承载着这种特性。当我了解到伯德(William Byrd)与布尔(John Bull)的键盘音乐时,我惊奇地发现这正是他们所追求的愿景。

伯德将其享有盛名的声乐音乐所体现的作曲技巧和形式完美带到了键盘音乐领域。而针对键盘特性,他将歌曲、舞蹈、对位与演奏技巧融为一体。这使得键盘音乐具有充盈时光并让人沉醉的丰富多彩。这种美超越了音乐元素本身,完美诠释了单一思维与双手所能创造的多样性与广度。另一位伟大的维吉纳尔(virginal)演奏家布尔突破了手动键盘技术的限制,发现键盘音乐拥有将最为强烈的情感融入细微之处的惊人潜力,这正因为独立演奏者能全情投入地表现情感。因此,与伯德追求平衡与雄辩陈述不同,他的音乐世界饱满真实,充满了挑战与不安。

我为每位作曲家远离四百多年、跨越时空的音乐声音充满惊叹。这种感知促使我讲述他们音乐中的生活和性格故事,不是详尽的事实,而是我想象中的场景。从布尔(Bull)开始最为贴切,因为他的音乐给我的是个人情感领域的体验,很容易想象成自传。他的音乐充满了火焰般的激情、愤怒、自豪和感性。他的表达是力量和脆弱的对立:在许多段落中展现的目标的坚定和他充满活力的决心带来的强烈表达;漂泊、不满足或紧张无方向的状态中的脆弱。如同生活本身,他的音乐并无完美呈现,总是带着边界。有时候他的音乐无法理解,却通过唤起我们对生活的感悟打动我们。可能只有在19世纪的音乐里,我们开始将这种感觉视为艺术可以表达的一部分,而不是将其视为作曲家的失职。

这个描述适用于布尔在离开英格兰前往欧洲大陆之前创作的作品,此后他的风格发生了很大变化。无论生活和工作改变的具体原因是什么,他的音乐也表现出他的音乐性格内部的转变。愤怒变成微笑般的顺从,火焰变成光辉,骄傲让位于隐藏的悲伤。

作曲家拜尔德(Byrd)的音乐创作灵感,更多的源自宏大的宇宙而非自我。他曾用这样的话表达自己的感受:“对于那些专心致志于探索神圣事物的人,最适宜的灵感似乎自发地涌现,自由地向一个既不懒惰又不迟钝的头脑敞开。”他的键盘乐作主要由舞曲(尤其是帕凡舞曲和加利亚舞曲),变奏曲以及幻想曲(“幻想曲”在现代语境中,其含义更接近于“赋格曲”)这些元素构成。拜尔德可能最初是专注于在这些特定的形式中探索技巧发展,然后他的作品开始添加更丰富的含义层次,例如在沃辛厄姆(Walsingham)中隐藏的教徒信息,这也是我们在他的声乐作品中越来越常见的发现。之后他的创作方向转向了像威廉·皮特尔(William Petre)组曲这样更全面、更丰富的作品,以及“0 mistress mine”变奏曲中的全方位技巧。然而,在他最后的一部键盘作品,1612年的索尔斯伯里伯爵(Earl of Salisbury)组曲中,我惊奇地发现了他作品的一种极简主义倾向,这也在他同一时期的声乐作品“向下看,主啊”(Look down, O Lord, 1614)中得到体现:所有的意义都凝聚于骨架式的结构之中,任何花哨的修饰都只是为了提供一种对比。这与大多数音乐的表现方式截然不同,那些音乐往往更多地依赖于表面的细节来传达情感。

将艺术作品的创作日期归类为风格和情感表现之下从未是一件稳妥的事。虽然我上述的看法有着明确和确切的取向,但我并没有打算尝试确定那些作曲家的作品的确切年代;相反,他们是我个人音乐诠释的补充,并作为音乐对我产生的情景和想象体验的记录。对我来说,音乐解释的形成伴随着关联网的构建。如果现实证明某种联想是错误的,其他的便会取而代之。

让我举个例子,我将某些我认为是“丧葬乐章”的作品进行介绍。我理解布尔(Bull)的《伊丽莎白女王的赞美诗》(Queen Elizabeth’s (Chromatic)Pavan)是对1603年伊丽莎白一世(Elizabeth I)去世的哀悼,其中的三个部分(遵循赞美诗的经典AA’BB’CC’结构)分别代表了哀痛、疼痛和形象转变的阶段,最后一阶段如同响彻云霄的钟声。这与布尔的《Sweelinck赋格曲的幻想曲》(Bull’s Fantasia on a Fugue of Sweelinck)中的庄重悼念气氛形成了鲜明对比,这部曲子是在他那受人尊敬的同行作曲家Sweelinck于1621年去世后不久创作的。仿佛Sweelinck的主题已经代表了整个人生,它在幻想曲中如同在无眠之夜中挥之不去的记忆,以各种不同的形态和地点反复出现。在乐章的最后一段我们感受到了一种冲动,向着荣耀之路冲刺,但这被否定了,我们听到了另一种钟声的结束 —— 一声孤独的敲钟声,渐渐消失在无边的黑暗中。这些设计的差异,除了反映了布尔自身的进化,也适应了后一部作品——也许是为一位亲人或朋友的挽歌(这种猜测广为流传,但据我所知并无确切证据)。以Telluris ingens conditor为名的卡农变奏曲在副本中标注了去世日期,它们展示了布尔的卡农艺术走向成熟,与他的其他音乐作品一样,从中获得了深度。它们的“洒脱的优雅”和“悠然的平静”(Wilfrid Mellers)让我将它们视为对布尔自身的缅怀。可以猜测它们是他去世前桌上的最后几张纸,由抄写者收集起来。作为解读者,我欣然接受并鼓励大家参与这种推测,以此讲述一个生动而感人的背景故事,除非被证明有误。

回溯历史,我们可以视拜尔德(Byrd)和布尔(Bull)为键盘音乐领域的开拓者。我们常说的开拓者,有的是发现新大陆的,有的则是跟随其后在新大陆中定居的。尽管如此,我并不认为拜尔德和布尔属于这两种类型的人。实际上,键盘音乐的领域早已被众多人发现并踏足,而他们往往是我们并不完全熟悉的名字(例如,大约在1400年的法恩扎法典(Codex Faenza)背后的音乐家就值得我们铭记)。拜尔德和布尔创作的,无论在和谐还是冲突中,都是一种对键盘音乐的理想愿景,使得器乐得以提升到了可以与声乐相媲美的高度,无论是在精致、尊严、表现力和内涵上。器乐不再仅仅是为了好听和舞蹈,它已经通过拜尔德和布尔的键盘音乐成为了表达自我、作为作曲家、表演者和人的最佳方式。因此,我更愿意将拜尔德和布尔视为一个文明的创建者,而不是简单的探险家,他们揭示了音乐领域的价值、美好和美丽。

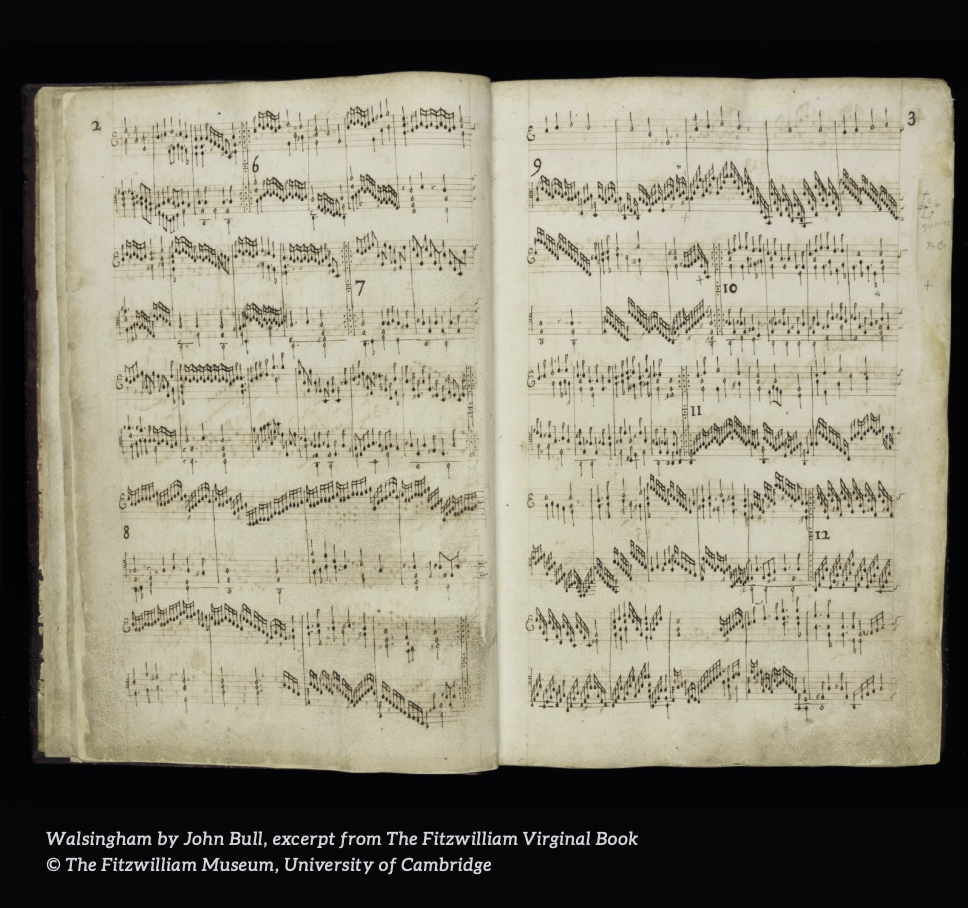

我们常常自然地想象,一切随着时间推移会变得越来越复杂。我们可能会根据18世纪和19世纪钢琴音乐的进化,推测16世纪的技术要求应该相对轻微,而记谱法可能粗糙,留给艺术家充分发挥,即兴创作装饰音,以补全那些稀疏的音质。然而,这样的想法却大错特错。1776年,查尔斯·伯尼(Charles Burney)在其著名的《音乐通史》(A General History of Music)中提到,有些乐曲“如此复杂,以至于在一个月的练习后,你几乎找不到一个欧洲的大师能够演奏它们。”这番评论实际上经得起考验,在1776年,真的没有如此复杂、密集的乐谱。

面对满目疮痍的乐谱,没有空间可以填充,也没有多余的手指可以进行华彩演奏,我不禁得出一个结论,那就是这种写作系统,至少在演奏的音符方面,已经发展得近乎成熟。当然,还有很多东西不在音乐记谱法的领域之内,例如:节奏、发音和动态等。这些录音是我对如何处理这类问题的尝试和理解。

维吉纳尔派(the virginalists)并未用文字阐述他们的音乐应如何演奏。乐曲开头的速度标志,是相对较新的习惯,如此普遍以至于现代音乐的编辑者们无法没有它。但我们也需考虑,一般的文本并无需提供快速阅读或背诵的指示。人们会根据尽可能清楚地传达信息的需要,以及想要传达的情感,来选择说话的速度。那么,在音乐中,是否就需要比这更多呢?

伯德的《塞林格的回旋曲》(Byrd’s Sellinger’s Round)凭其特殊性引人注目。那些曾经随这首曲子起舞的人或许会对我选择了较为缓慢的节奏感到惊讶,那些听过这首曲子的人也可能会对我较快的节奏感到意外。然而,我的引导思想是,毋宁提升这部作品的技巧特色,也不去追寻那些原本就不存在的气氛或说辞。有了这个前提,那些初看起来原始或平庸的音符在以键盘为特色的速度下演奏时,就显得意义非凡,化为了技巧的展示。依照这种技巧性的速度,我为整体节奏做出了合适的安排。此外,这种推理方式在其他许多作品中或许也能提供速度的参考:颤音(trills)常常会以一串迅速的音符链形式呈现,如果我们设想它们应该以“最大舒适速度”演奏,那么音符的数量就能决定拍子的持续时间。得出的节奏在几乎所有情况下都令人感到合乎情理。当然,“舒适”的标准受到你想要营造的氛围的影响——在我非常同情的悲伤演绎下,伯德的《瓦尔辛厄姆》(Byrd’s Walsingham)的颤音会比如说,如果盛行舞(galliard dance)情感占主导,颤音会慢一些。

对于音符连接的处理,大量精心记录的音长实例向我表明,音符实际上应该有多长就写多长。许多训练有素的音乐家一旦知道他们正在演奏的是古老的音乐,便有缩短所有音符的习惯,这在这里不仅没必要(因为没有任何需要去除的迟钝感),而且与一大批与声乐共享的材料所提供的证据相冲突,这些材料中,文字的处理向我们揭示了何处打破节奏是“荒谬的”(正如托马斯·莫利(Thomas Morley)可能会说的)。我想起了一群乐器演奏家,他们在看到伯德弥撒(Byrd Mass)的音符时,本能地以”dona nobis pa.cem.”的方式演奏结尾,却感到非常不安,没有缩短倒数第二个音符,好像这是对现代历史化风格的一个礼节上的罪行。这个时代的声乐作品中的音节下蓝也一致地显示,短小的上升节拍与接下来的重拍不是以某种模糊的”脉冲流”感觉连接,而是作为一个真正的旋律。

关于乐曲的动态和音色,在这里只有布尔(Bull)的《Laet ons met herten reijne》一首曲目做了详尽的指示。这些指示以管风琴的注册形式存在,显示出比我们原先预期的更频繁的切换(与现在的”每首曲目一个音色”的做法形成对比),暗示着在演奏时切换音色,为每个乐段赋予新的特征是必要的。在这一特例中,我将倍频添加进去,作为钢琴的一种对应方式。至于其他部分,原典中并未给出特定的指示,我们可以推测,动态变化在virginalists的乐器演奏中并非常规的表现方式。

然而,这些音乐作品确实包含了旋律线条、乐段以及主导和伴奏的声部。过去几个世纪里,钢琴演奏的传统已经发展出了一种方法,通过钢琴的调音技巧连接旋律、形成乐段,并赋予声部以特征。自然和训练使得这些成为了钢琴演奏的核心——我也决不会拒绝这一点!在此基础上,我遵循的原则是尽可能地赋予音符我认为固有的特性。因此,我会在柏德(Byrd)的《The Bells》中创造回声效果,为了营造《The flute and the drum》的户外氛围进行踏板模糊处理,在《Les Buffons》中加入夸张的重音等等。当布尔在他的帕瓦涅曲中大喊大叫或尖叫时,钢琴的声音应该如同现代钢琴在大喊或尖叫时的声音——反之则是对作品的亵渎。关键并不在于为了效果本身而刻意增加柔和或强烈的声音,而是要找出最能贴合我对整个乐曲解读的气氛或画面的音色。我持这种看法,并不是基于对当时乐器属性的任何考量,而是因为我深信这些音乐本身就是一种有机的整体。

对于年代久远的作品,我个人认为,仅仅限制我们的思维和诠释于可追溯的范围,这对现今的听众和音乐本身都没有好处。尽管18世纪的历史实践已经成为颇具成果的研究领域,但16世纪的历史实践却没有产生相应的期望,原因之一就是相关文献的匮乏。然而,这并不能阻止我在面对这些惊艳的作品时,根据音乐中我所察觉到的去做有意义的事情,享受这过程带给我的乐趣,并在新知识或认知出现时适时调整我的观点。毕竟,超越作品最初设计的欣赏方式,在世界范围内不正是一种历史悠久的愉悦来源吗?

站在沉浸在过去几个世纪音乐传统的视角,我们注意到音乐风格和结构发生了翻天覆地的变化。保留和珍视的是表现力丰富的抽象独奏音乐理念。我们这些被这种音乐所教化、吸引、感动或启迪的人,正生活在Byrd和Bull的创世寓言中,他们就像这个故事中的近神祇。

论卡农

与伯德不同,他的每一次音乐表达都无法不成为一个完满并有教益的作品,而布尔却总是被吸引至美感和理智彻底崩溃的极端。在他的全音阶幻想曲的两部作品中,伯德以Ut,re,mi,fa,sol,la和Ut,mi,re赋予了他的对位艺术一种自然的面貌和宏大的架构,而布尔在他的约120首Miserere圣歌中则留下了一串奇特的乐句,显示他真是一个”疯狂的科学家”。虽然对于这些能否称之为”音乐”有所争议,但我却觉得他们具有怪诞的魅力。这就是绝对的布尔,创造出如此吸引人的反衡,与伯德所有精巧的对位技巧形成对比!

我们通常把轮律歌理解为两个声部在一定的旋律间距下演奏同样的旋律。然而,这只是更广义定义中的一个特例:布尔式的轮律歌本质上可以是任何指示以特殊方式阅读音符的指示。然后,这个新的阅读方式需要与原有的阅读方式同时演奏,以及与旋律基础”Miserere cantus firmus”(见下图)和其他所谓的自由声部同时演奏。如果我们把原有的音符行视为第一声部,那么在这个录音中,每一首轮律歌都有一个偏离的阅读指示,将其转化为第二声部。(顺便说一句,通过录音的空间效果,声部们被安置在各种不同的位置。)

不严谨AI翻译,原文:https://static.qobuz.com/goodies/62/000141326.pdf